险资“豪赌”A股?1.66万亿入市,谁是韭菜?

摘要:

险资“松绑”背后:一场精心策划的豪赌,还是饮鸩止渴的无奈之举?监管新规:看似利好,实则暗藏玄机?金融监管总局一纸《通知》,上调险资权益类资产配置比例上限,看似为A股市场注入...

摘要:

险资“松绑”背后:一场精心策划的豪赌,还是饮鸩止渴的无奈之举?监管新规:看似利好,实则暗藏玄机?金融监管总局一纸《通知》,上调险资权益类资产配置比例上限,看似为A股市场注入... 险资“松绑”背后:一场精心策划的豪赌,还是饮鸩止渴的无奈之举?

监管新规:看似利好,实则暗藏玄机?

金融监管总局一纸《通知》,上调险资权益类资产配置比例上限,看似为A股市场注入了一剂强心针。但这“及时雨”背后,恐怕并非简单的“支持实体经济”那么伟光正。别忘了,保险资金的本质是老百姓的保命钱,是应对未来风险的储备。现在,监管层挥舞着“优化资产配置”的大旗,鼓励甚至变相要求险资加大权益类投资,说白了,就是让老百姓的保命钱去股市里“搏一搏”,这真的是负责任的做法吗?

要知道,A股市场的尿性大家都懂。信息披露不透明、内幕交易横行、市场操纵屡禁不止,割韭菜的镰刀永远锃光瓦亮。险资入市,固然能带来一些增量资金,但如果不能真正改善市场生态,最终恐怕也难逃被收割的命运。更何况,险资的风险承受能力真的那么高吗?一旦股市出现大幅波动,老百姓的保单还能保得住吗?

所以,我对这次“松绑”持谨慎态度。监管层需要更严格的监管措施,确保险资的投资行为符合审慎原则,避免出现道德风险。否则,所谓的“支持实体经济”,很可能变成一场豪赌,最终埋单的却是无辜的投保人。这绝非危言耸听,毕竟,金融市场的历史教训实在太多了。

险企的狂欢:口号震天响,行动慢吞吞?

表态积极:政治正确下的集体演出?

新规一出,各大上市险企纷纷跳出来表态,诸如“坚定看好中国经济”、“做好资本市场压舱石”、“服务新质生产力”之类的口号喊得震天响。不得不说,这政治觉悟是真高!但问题是,口号喊得再响,最终还是要看实际行动。这些险企真的做好了迎接新挑战的准备了吗?还是仅仅为了迎合监管层,做一场“政治正确”的集体演出?

我对此深表怀疑。毕竟,险企的本质是盈利机构,它们的首要目标是追求自身利益最大化。在A股这个充满诱惑和陷阱的市场里,险企能否真正坚持“长期投资、价值投资、审慎投资”的理念,不被短期的利益所迷惑,不沦为市场炒作的工具,这才是最大的考验。

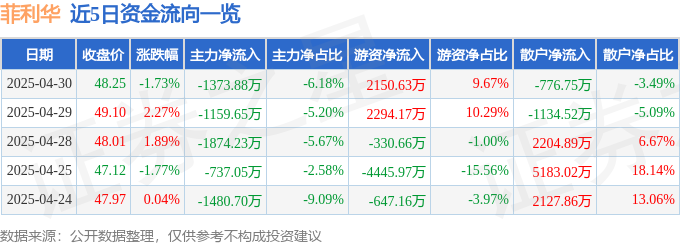

增量资金:画饼充饥,还是真金白银?

业内测算,如果险资用足权益资产比例上限,可带来1.66万亿增量入市资金。这个数字听起来很诱人,但实际能有多少真金白银流入市场,恐怕还要打个问号。

首先,险企是否愿意用足上限,取决于它们自身的风险偏好和投资能力。如果它们对市场前景持谨慎态度,或者缺乏足够的专业人才,那么它们很可能会选择保守的投资策略,将资金更多地配置到固收类资产上。

其次,即使险企愿意用足上限,这1.66万亿资金也并非一次性涌入市场,而是需要一个渐进的过程。而且,这些资金的流入,能否真正改变市场的供求关系,推升股市的整体估值,也存在很大的不确定性。

所以,对于所谓的“增量资金”,我们不能抱有过高的期望,更不能将其视为救命稻草。毕竟,A股市场的问题并非仅仅缺钱,更重要的是缺乏健康的市场机制和有效的监管。

投资方向:新质生产力,又一个概念炒作?

各大险企在表态中,都提到了要加大对“战略性新兴产业”、“先进制造业”、“新型基础设施”等领域的投资力度,甚至还扯上了“新质生产力”这个时髦的概念。

不得不说,这些概念确实很吸引眼球,但同时也充满了炒作的风险。在A股市场,只要某个概念被炒热,就会涌现出一大批“蹭热点”的公司,它们往往缺乏真正的技术实力和盈利能力,只是借着概念的东风,在市场上圈钱。

险资如果盲目追逐这些热点概念,很可能会成为高位接盘的“冤大头”。所以,险企在选择投资标的时,一定要擦亮眼睛,深入研究企业的基本面,避免被虚假的概念所迷惑。

谁是赢家?谁是炮灰?

实体经济:远水难解近渴?

险资入市,名义上是为了支持实体经济发展,但实际上,这种支持的效果恐怕非常有限。毕竟,股市的资金最终能否流向实体企业,取决于很多因素,包括企业的融资能力、市场的投资偏好、以及监管的引导等等。

更何况,A股市场长期以来存在“脱实向虚”的倾向,大量的资金都涌向了房地产、金融等虚拟经济领域,而实体企业却面临融资难、融资贵的困境。险资入市,如果不能有效解决这些结构性问题,那么最终也难以真正惠及实体经济。

所以,指望险资入市来解决实体经济的困境,恐怕只是一种美好的愿望。要真正支持实体经济发展,还需要进行更深层次的改革,包括优化营商环境、降低企业税负、鼓励科技创新等等。

散户投资者:韭菜的命运,永恒的轮回?

险资入市,对于广大的散户投资者来说,究竟是福音还是噩耗?我对此深感担忧。

一方面,险资的进入,可能会提升市场的整体估值,给散户带来一些短期的收益。但另一方面,险资作为机构投资者,拥有更强的资金实力、更专业的研究团队、以及更丰富的信息渠道,这使得散户在与险资的博弈中,始终处于劣势地位。

更重要的是,A股市场长期以来存在“机构割韭菜”的现象,机构投资者利用自身的优势,通过各种手段来操纵市场,收割散户的财富。险资入市,如果不能有效遏制这种现象,那么最终很可能会加剧市场的不公平,让散户成为机构的提款机。

所以,对于散户投资者来说,一定要保持清醒的头脑,不要被市场的短期波动所迷惑,更不要盲目跟风,追涨杀跌。只有坚持价值投资的理念,才能在A股市场中生存下去。当然,如果监管层能切实加强监管,保护散户的利益,那就更好了。但这恐怕只能是一种奢望。

险企自身:刀尖上的舞者?

对于险企自身来说,加大权益类投资,无疑是一场风险与机遇并存的冒险。

一方面,权益类资产的收益率通常高于固收类资产,这有助于险企提高投资收益,缓解偿付能力压力。但另一方面,权益类资产的波动性也远高于固收类资产,一旦股市出现大幅下跌,险企的投资组合可能会遭受重创,甚至引发偿付危机。

所以,险企在加大权益类投资的同时,一定要加强风险管理,建立完善的风险控制体系。要密切关注市场动态,及时调整投资策略,避免过度集中投资,分散投资风险。

更重要的是,险企要坚守“保险姓保”的原则,不能为了追求高收益而盲目冒险。要将老百姓的利益放在首位,确保保单的兑付能力。否则,一旦出现问题,不仅会损害自身的声誉,还会引发社会风险。

太保的回购:自救还是作秀?

信心喊话:能否挽回投资者的心?

中国太保董事长傅帆提议回购公司部分普通股,这无疑是给市场打了一针强心剂,试图提振投资者信心。但问题是,在A股市场,回购往往被视为一种“护盘”手段,其真实效果还有待观察。

毕竟,投资者真正关心的是公司的长期盈利能力和发展前景,而不仅仅是短期的股价波动。如果太保的基本面没有改善,即使回购再多股票,也难以真正挽回投资者的心。更何况,A股市场“讲故事”的公司太多了,真正能做到言行一致的又有多少?

回购动机:维护价值,还是另有隐情?

太保给出的回购理由是“维护公司价值及股东权益”,这听起来很冠冕堂皇。但实际上,回购的动机可能远不止这么简单。

在当前的市场环境下,太保的回购很可能是一种“自救”行为。毕竟,太保的股价已经持续下跌了一段时间,这不仅损害了股东的利益,也给管理层带来了巨大的压力。通过回购,太保可以释放积极信号,稳定股价,缓解压力。

当然,也不排除太保的回购存在其他的隐情。例如,管理层可能认为公司股价被低估,希望通过回购来提升股票的内在价值。又或者,管理层可能希望通过回购来减少流通股的数量,从而提高每股收益。

总之,对于太保的回购,我们不能简单地将其视为一种利好消息。要深入分析其背后的动机,并结合公司的基本面来判断其真实效果。毕竟,在A股市场,真真假假,虚虚实实,一切都需要谨慎看待。

还没有评论,来说两句吧...